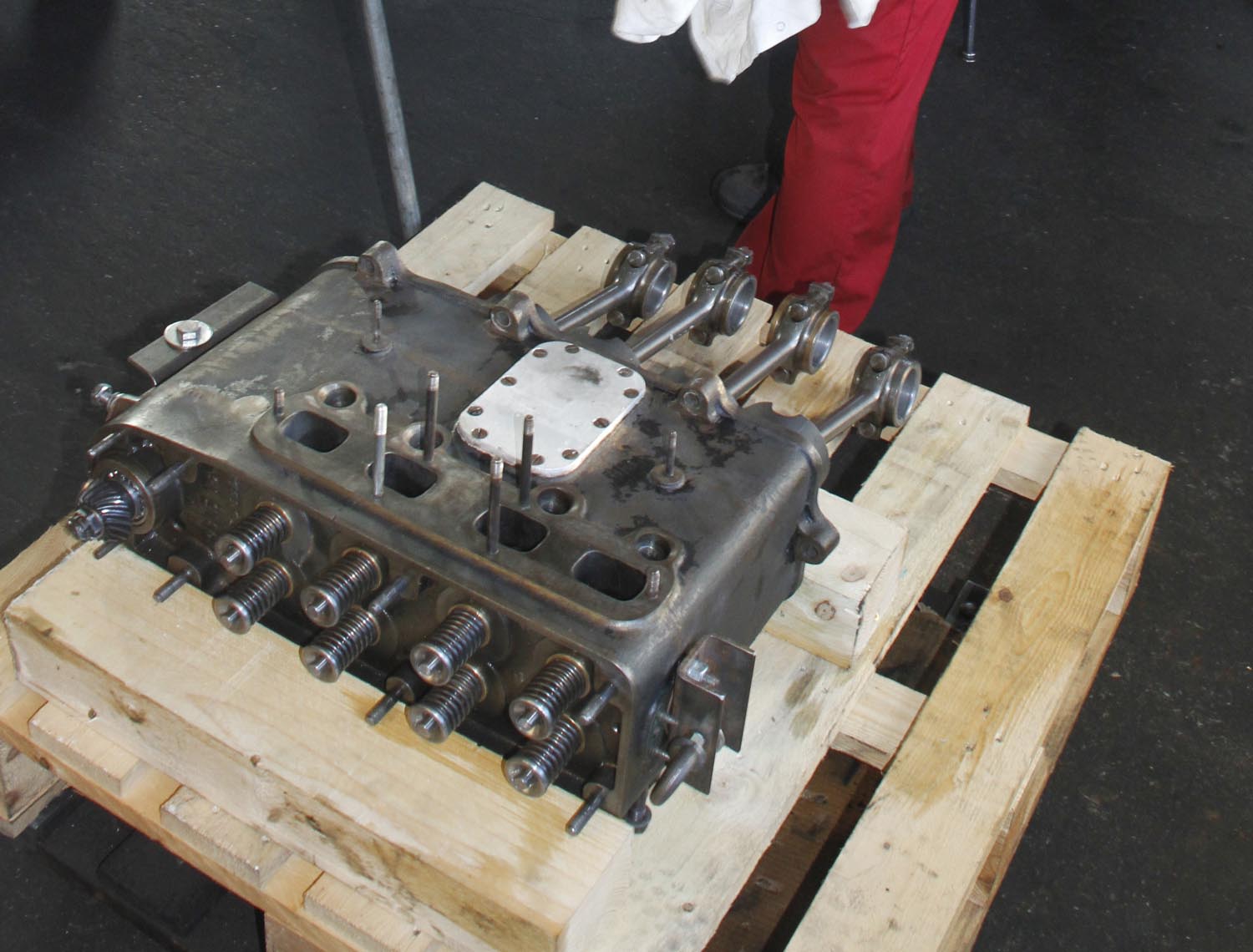

Der Zylinder wurde mit höchster Sorgfalt demontiert. Alle Teile in Stapelkisten deponiert und die Schrauben in Tüten verpackt und beschriftet.

Nach dem Ausbau des Zylinders wurde dieser mit den Kolben nach Scheidegg ins Allgäu gefahren. Markus Steurer arbeitet mit seinen Vater und wenigen Mitarbeitern in dem Fachbetrieb. Der Steiger Motor war was für den Vater. Dieser hat Motorenbauwissen aus mehreren Jahrzehnten. Schon bei der ersten Sichtung der Kolben stand fest, dass der Ölabstreifring fehlte bzw. stattdessen eine Kolbenring in der unteren der drei Nuten verbaut war.

Detailansicht eines der Kolbens. Da stimmt was nicht !!! Der untere Kolbenring sollte ein Ölabstreifring sein. Die Firma Wahl aus Stuttgart-Feuerbach baut die Kolben um.

Die Meister der Motoren - Vater und Sohn Steurer.

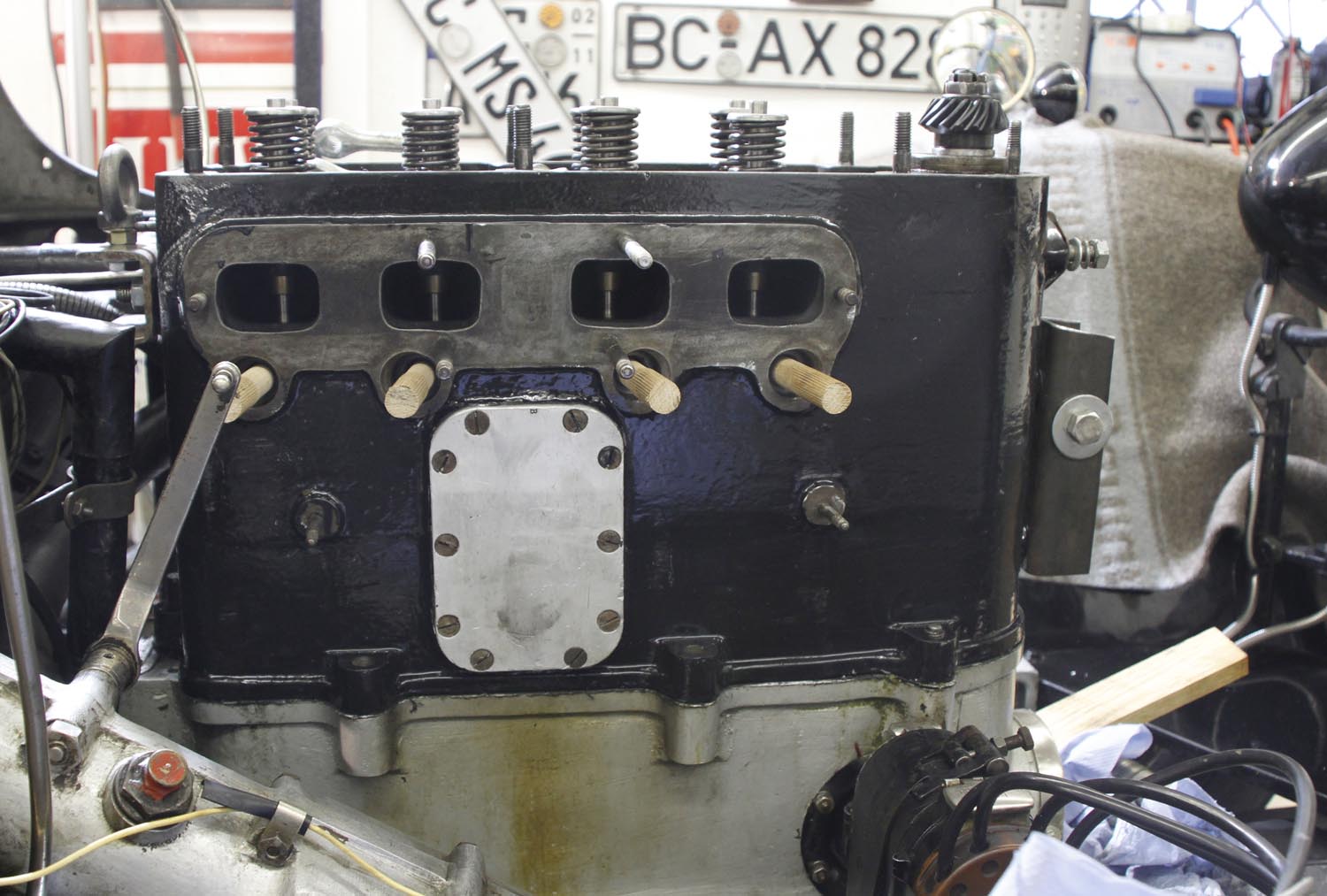

Das weitere Problem waren die undichten Ventile.

Nach der intensiven Reinigung des Zylinders wurde sichtbar, dass die

Ventile bei der letzten Instandsetzung mangelhaft eingearbeitet wurden

und teilweise schräge Ventilsitze vorhanden waren. Mittels eines eigens

dafür hergestellten Werkzeug von Herrn Steurer wurden die Ventile passend eingefräßt und

geschliffen.

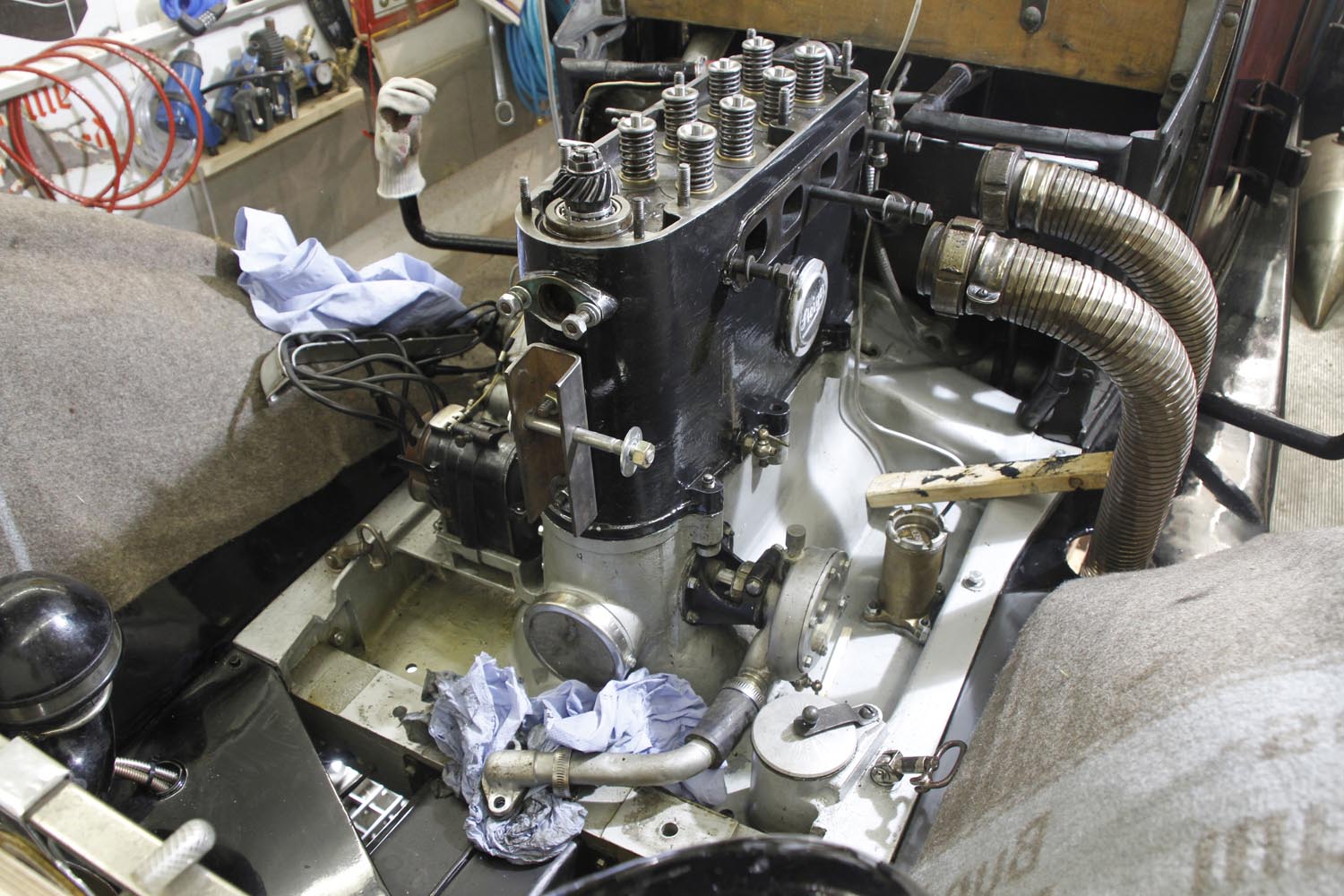

Nach wenigen Wochen Bearbeitungszeit konnte der Zylinder mit den eingebauten Kolben abgeholt und in einem Tag in der Garage wieder eingebaut werden. Die Ventile wurden wie von Herrn Steurer vorgeschlagen mit 0,2 mm Einlass und 0,3 mm Auslass eingestellt.

Der Zylinder sitzt bereits wieder an seinem gewohnten Platz. Die Holzpflöcke in den Kerzenlöchern verhindern, dass die Kolben bei der Montage nach oben in den Brennraum rutschen. Dieser ist größer wie die Zylinderbohrung, so würden die Kolbenringe herausspringen und der Kolben würde fest sitzen.

Im Video ist der laufende Motor ohne Ventilabdeckung zu sehen.

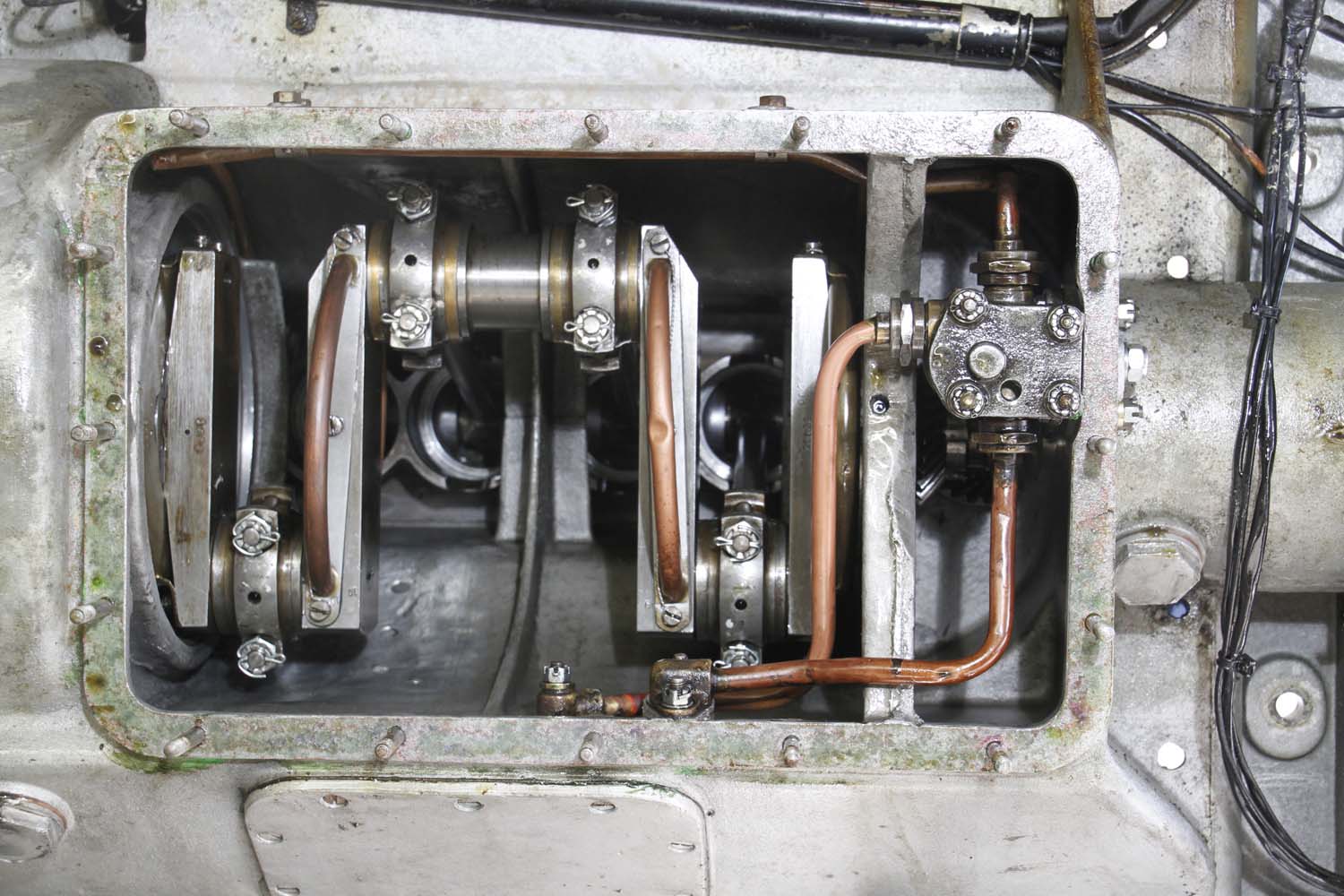

Der bislang unbekannte Ölhaushalt

Die Schmierung

ist eine zwangsläufig arbeitende Druck- und Schleuderschmierung. Der

linksseitige Teil des unteren Motorgehäuses ist als Ölbehälter

ausgebildet, aus welchem eine Zahnradpumpe, die ihren Antrieb durch

Schraubenräder von der Kurbelwelle erhält, Öl in einen Verteilungskanal

drückt, der sich in der Längsrichtung im unteren Verschlußdeckel des

Kurbelgehäuses befindet. Durch diesen Kanal wird das Öl in die an den

Backen der Kurbelwelle angebrachten Zentrifugal-Schleuderringe geleitet.

Von hier aus gelangt es durch geeignet angebrachte Bohrungen und

Leitungen in die Pleuellager. Diese Anordnung hat den Vorteil, dass mit

dem Erhöhen der Tourenzahl die den Lagern zugeführte Ölmenge automatisch

wächst und dass dementsprechend der Ölverbrauch auf das geringste Maß

zurückgeführt wird. Durch den Umstand, dass den Lagern das Öl vom Innern

der Kurbelwelle aus zufließt, ist weiter eine große Lebensdauer der

Pleuellager gewährleistet.

Die vorher erwähnte Zahnradpumpe besteht aus

zwei Zahnradpaaren, die, in einem gemeinsamen Gehäuse vereinigt, in

Wirklichkeit zwei Pumpen darstellen. Die Wirkungsweise ist nun die, dass

die untenliegende Pumpe das Öl aus dem Behälter absaugt und es in oben

beschriebener Weise umtreibt, während die obere Pumpe das sich im

Kurbelgehäuse sammelnde Öl wieder in den Ölbehälter zurück befördert.

Bevor das Öl in diesen Behälter gelangt, passiert es einen Filter, der

infolge seiner Anbringung auf dem oberen Teil des Kurbelgehäuses die

häufig erforderliche Reinigung leicht und in kürzester Zeit ermöglicht.

Anschließend hieran durchfließt das Öl ein Überdruckventil und gelangt

dann in den Behälter zurück. Im Überdruckventil wird ein Ölstrom

abgezweigt, der dazu dient, die Nockenwelle, Schwinghebel, Stößel etc.

zu schmieren. Die Stärke dieses Ölstromes ist von Hand einstellbar. Es

ist dafür Sorge zu tragen, dass das dem Nockenwellengehäuse zugeführte

Öl in geeigneter Weise allen Schmierstellen mit Sicherheit zugeführt

wird. Außerdem sammelt sich das Öl in der unteren Partie des

Nockenwellengehäuses, wodurch alle Nocken und Schwinghebelrollen in

einem Ölbade arbeiten müssen. Schließlich läuft dieses Öl an einer

Ausflußstelle vorn über die konischen Antriebsräder an der Vertikalwelle

nach unten wieder in das Kurbelgehäuse zurück, von wo es seinen

Kreislauf von Neuem beginnt.

In der Fahrzeugbeschreibung von 1925 wird die Ölversorgung des 11/55 PS Steiger Motors dadurch hervorgehoben, dass es zwei Ölräume im Kurbelgehäuse gibt. Es wird der Vorratstank und dem Kurbelgehäuse erwähnt.

Leider steht in keiner Literatur wieviel Öl denn

wirklich in den Motor müssen. Rechnerisch passen in das Kurbelgehäuse

14,8 Liter Öl und in den Vorratsbehälter 4,5 Liter. Dieses wird an der vorderen Unterseite über eine schräg

angebrachte Verschraubung eingefüllt. In den Vorratstank passen ca. 7

Liter Motorenöl. Wie beschrieben ist eine doppelt wirkende Ölpumpe

verbaut.

Die eine Pumpe versorgt den Nockenwellenbereich

über den Ölfilter und den Überdruckregler. Auch wird der Kurbelbereich

mit Öl von dieser Pumpe versorgt. Die andere Pumpe fördert das

überschüssige Öl in den Vorratsbehälter zurück.

Wird ins Kurbelgehäuse die erwähnte Menge von 14,8 Liter gefüllt, so steigt im Betrieb der Ölstand im Vorratsbehälter an und läuft über. Durch Absaugen konnte bislang ein Ölüberschuss von 8,5 Liter entnommen werden bis der Vorratsbehälter nicht mehr überlief.

Um zu überprüfen wieviel Öl nun im

Kurbelwellenraum ist wurde das Motoröl abgelassen und die Füllmenge

gemessen. Es waren 3,5 Liter, diese wurden anschließend wieder in

den Kurbelwellenraum eingefüllt. Im Vorratsbehälter passen ca. 7

Liter Motorenöl.